近几年来,母婴行业里掀起一波IPO热潮。英氏控股、南方乳业、菊乐股份、聚智科技、海拍客等企业相继递交招股书/申请书。一时间,港交所、北交所、沪深交易所乃至新三板等资本市场热闹非凡。

然而,随着招股书的披露,一些问题也开始浮出水面。其中,最引人注目的便是“低研发投入”。不仅招致外界对企业创新能力的广泛质疑,也引来监管频频问询,甚至成为横亘在IPO之路上的“拦路虎”。

英氏控股、菊乐股份、海拍客等企业研发投入占比不足3%

国家主席习近平曾指出:“自主创新是企业的生命,是企业爬坡过坎、发展壮大的根本。”在科技领域中,大疆凭借自主研发的无人机控制系统崛起,华为依靠芯片自研在全球市场占据一席之地。它们用实践反复验证了一个道理:创新力就是核心竞争力。

反观一众冲刺IPO的母婴企业,却在研发投入上显得“吝啬”。

菊乐股份

南方乳业

例如,从事乳制品及含乳饮料的制造与销售业务的「菊乐股份」和「南方乳业」,在2022至2024年间研发投入分别为630.07万元、474.11万元、514.96万元;900.01万元、1166.58万元、1216.81万元。占营业收入的比例均处于较低水平,分别最高也未超过0.4%和0.67%。进一步分析研发费用的构成可以发现,菊乐股份是因职工薪酬占比超过50%,而南方乳业则是在职工薪酬与材料费两项开支上占比超过90%。

英氏控股

而婴童食品及婴幼儿卫生用品两大业务板块协同发展的综合性、大型母婴产品研发、生产及运营企业的「英氏控股」,在2022至2024年间,研发投入分别为552.98万元、921.24万元和1714.83万元,占总营收比例分别为0.43%、0.52%和0.87%。虽然整体呈增长态势,但与同行业可比公司相比“处于较低水平”。

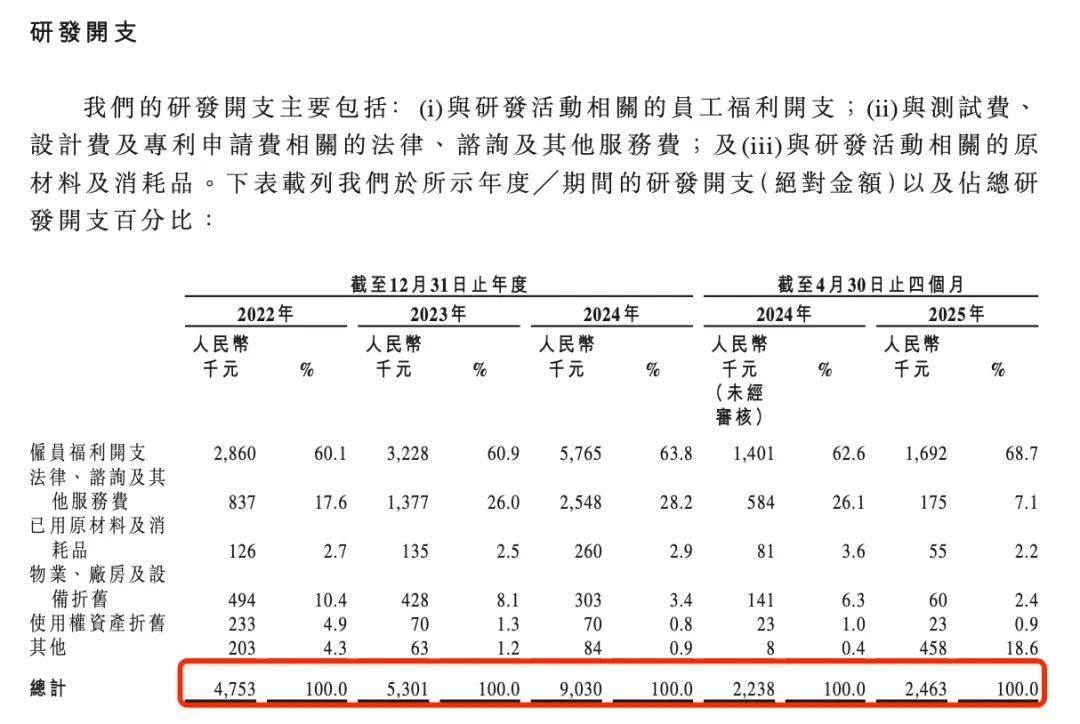

聚智科技

母婴电子产品制造商「聚智科技」,在2022至2024年间,研发投入分别为480万元、530万元、900万元,占总营收比例不足3%。值得一提的是,此次其想通过IPO所筹资金将主要想用于以下五个方面:一是扩大销售渠道及地理覆盖范围,提升品牌知名度;二是研发新产品,升级及迭代现有产品;三是采购新生产设施所需设备及机器;四是扩充及建设配备智能仓储系统的仓库;五是一般营运资金。可在此之下,聚智科技募资后有多少能投入研发新产品,升级及迭代现有产品中?

海拍客

「海拍客」是一个聚焦低线市场,以商品交易为核心的母婴平台。但2021年后,该公司战略重心转向轻资产孵化自有品牌,着力于提升自营业务占比。然而,其自营业务主要靠“代工贴牌”,与153家制造商合作。2022年-2024年快速推出678个、302个及643个自有品牌业务项下的新SKU。但研发投入却很低,同期产品设计开发费用仅420万、460万、360万元,分别占同年收入的0.5%、0.4%及0.3%。

需要指出的是,据尼尔森IQ报告显示,2023年的中国母婴市场规模就已达到6.1万亿元。这一繁荣景象背后,是市场赛道高度饱和,众多品牌深陷红海竞争,奋力挣扎也难以脱颖而出。在此背景下,企业若缺乏持续创新能力,其新产品或升级产品往往难以在激烈的市场竞争中脱颖而出,甚至面临被同类产品淹没的风险。

IPO审核新高度!研发费用成上市“生死线”

更关键的是,随着我国资本市场注册制改革的深入推进,上市审核的重心从过去的盈利能力转向了企业的核心竞争力和持续发展能力。在此背景下,研发投入不再仅仅是财务报表中的一个普通数字,更是衡量企业创新能力与成长潜力的硬性标尺,成为影响企业能否成功上市的关键因素之一。

据了解,各大交易所对研发投入均有明确且严格的要求:

深交所对「创业板」定位是“三创四新”,主要给成长型创新创业企业提供直接融资通道。在这一导向下,创业板设置了三套可选的量化标准,企业满足其中一类即可获得闯关IPO“门票”。需注意的是,这其中有两项都与“研发投入”挂钩。

具体来看,一是最近3年研发投入复合增长率不低于15%,最近1年投入金额不低于1000万元,且最近三年营业收入复合增长率不低于 25%;二是最近3年累计研发投入金额不低于5000万元,且最近3年营业收入复合增长率不低于25%。

上交所对「科创板」的定位是服务“硬科技”企业,为了培育和支持核心科技巨头而量身打造的一个资本市场平台。 在此之下,科创板的门槛更高,企业必须同时符合4项指标才能申报。这其中,有三条与“研发投入”相关。

具体来看,一是最近3年研发投入占营业收入比例5%以上,或最近3年研发投入金额累计在 8000 万元以上;二是研发人员占当年员工总数的比例不低于10%;三是应用于公司主营业务并能够产业化的发明专利7项以上。

北交所的定位是“服务创新型中小企业的主阵地”,聚焦“专精特新”。在此之下,北交所明确企业应当具备基本的创新投入或产出,充分披露其创新特征。同时给出三项可选的量化指标,均与“研发创新”挂钩。

具体来看,一是通过持续开展研发投入,维持创新能力和竞争优势。如:研发强度较高,最近三年研发投入占营业收入比例在3%以上;或者研发投入金额较大,最近三年平均研发投入金额在1000万元以上;或者研发投入增长较快,最近三年研发投入复合增长率达到10%以上,最近一年研发投入金额达到1500万元以上。此外,企业在研发人力资源方面应有相应体现,如:最近一年研发人员占员工总数的比例不低于10%,或者研发人员不少于10人。

二是通过独立或合作研发形成知识产权成果并应用于公司主营业务。具体来看,通常拥有Ⅰ类知识产权3项以上或软件著作权50项以上;三是积极参与标准研究制定并形成一定成果,通常参与制定过2项以上国际标准、国家标准或行业标准。

不仅如此,港交所主板只面向生物医药公司的18A、面向更广泛的硬科技/特专科技公司的18C,在研发投入上也有着硬门槛。

IPO申请审核开始深扒研发费用背后的 “细枝末节”

在上述五家企业中,菊乐股份、南方乳业与英氏控股均选择在北交所申请上市,而聚智科技和海拍客则瞄准港交所。值得注意的是,北交所的这三家企业目前已收到监管机构发出的上市申请审核问询函,其中多处涉及与研发相关的重点问询。

英氏控股

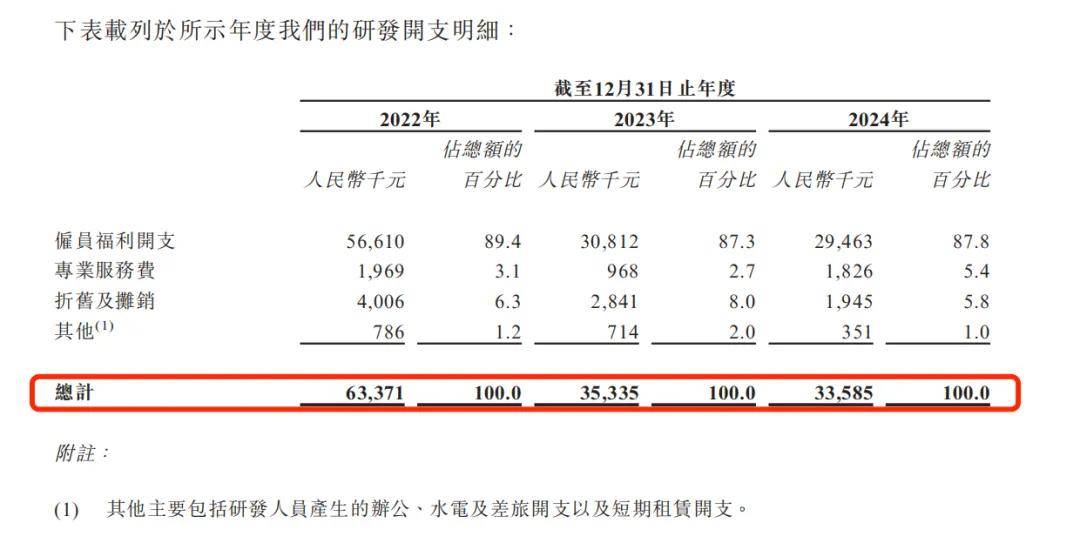

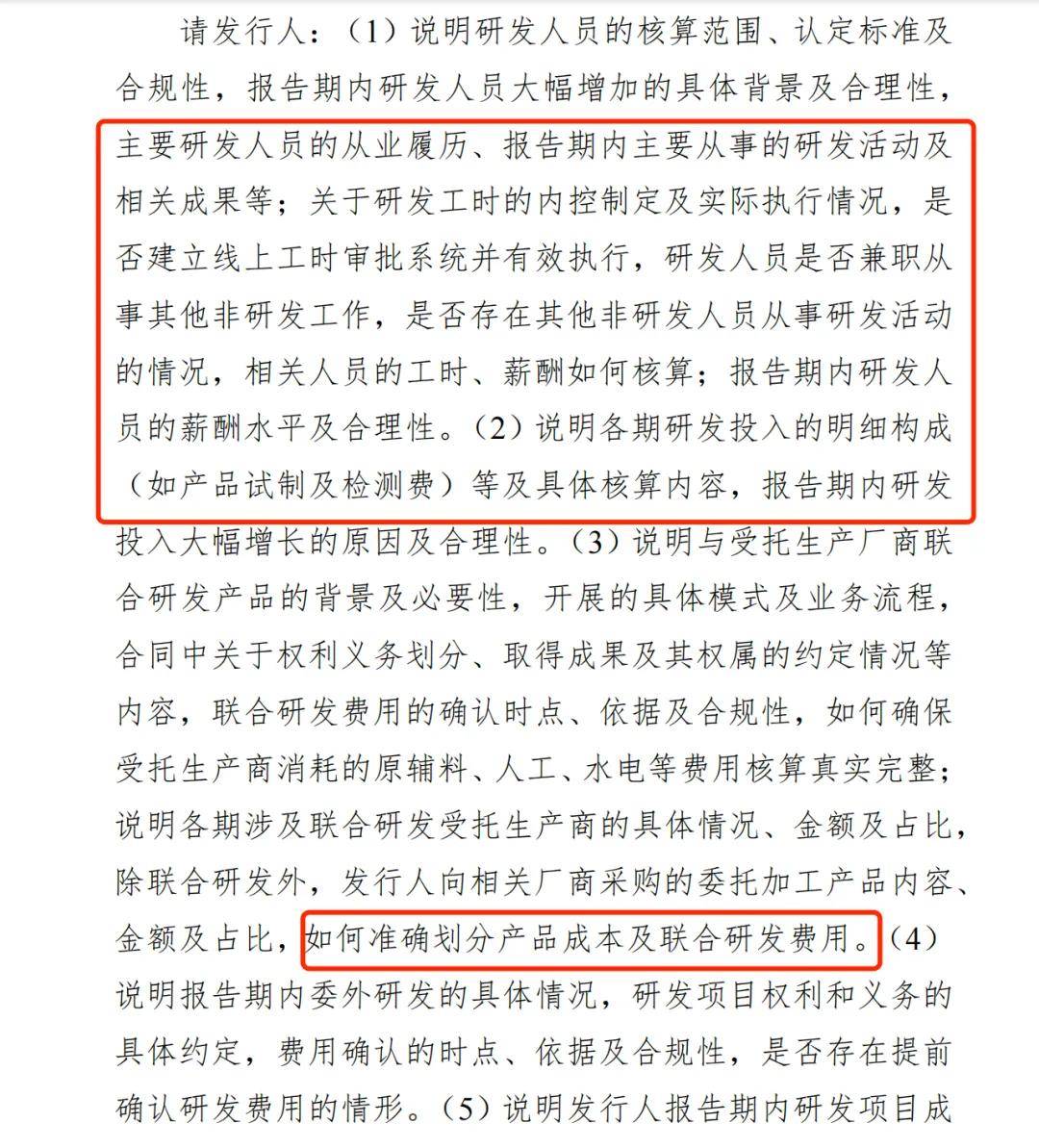

以北交所对英氏控股的问询为例,报告期内,英氏控股研发人员持续增加,数量分别为19人、25人和33人。同时其还存在联合研发模式,并在此之下受托生产商主要参与样品试制环节,导致2024年直接投入金额大幅增长。

所以北交所要求其详细说明研发人员的核算范围、认定标准,主要研发人员的从业履历和报告期内主要从事的研发活动及相关成果,是否存在其他非研发人员从事研发活动的情况等。此外,还需逐项披露各期研发投入的明细构成,包括产品试制费、检测费等具体核算内容,并解释报告期内与受托生产厂商开展联合研发的背景及必要性、具体业务流程、合同权责划分与成果归属安排等。

南方乳业

同样的,北交所也指出,在报告期内,南方乳业研发人员数量分别为48人、47人、44人。尚未设立单独的研发工时系统,供应链系统未区分材料领用的用途。研发费用中水电气费持续上涨,分别为9.62万元、76.53万元、101.51万元。

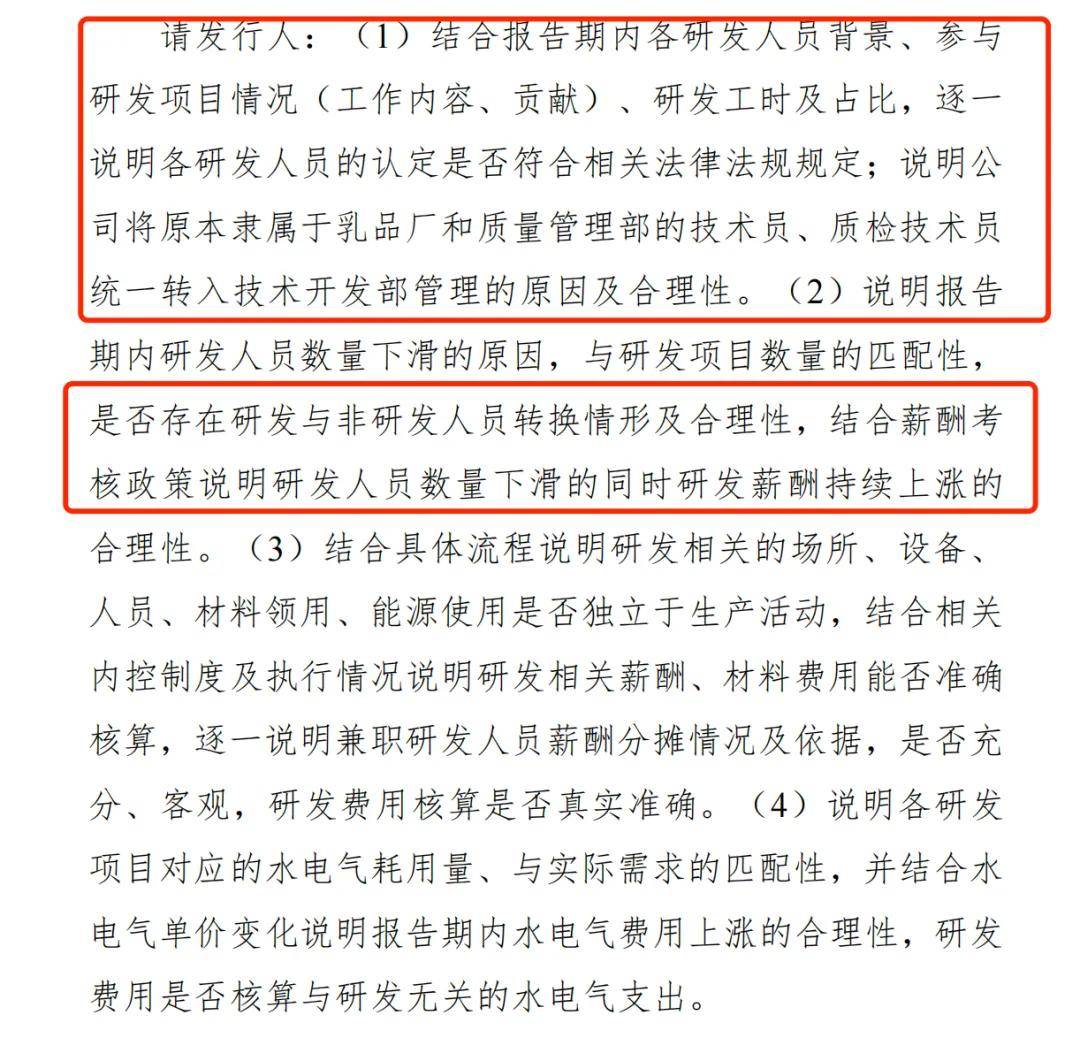

基于此,北交所要求其请逐一说明各研发人员的背景、参与研发项目情况(工作内容、贡献)、研发工时及占比;研发人员数量下滑的同时研发薪酬持续上涨的合理性;将原本隶属于乳品厂和质量管理部的技术员、质检技术员统一转入技术开发部管理的原因及合理性;是否存在研发与非研发人员转换情形,转换是否合理。

因为按照规定,研发人员包括直接从事研发活动的人员,以及与研发活动密切相关的管理人员和直接服务人员,但像后勤人员是不能被认定为研发人员的。对于那些既参与研发又兼顾其他工作的人员,如果当期研发工时占比低于50%,原则上也不应计入研发人员范畴。

显然,即便企业在形式上满足了研发投入的金额要求,监管审核也远未结束。不仅对研发费用的真实性、合规性、内控有效性等方面展开深入追问,还会涉及研发人员认定、工时记录、费用分摊、成果转化等多个细节。这种细致入微的审查,将让那些“投机取巧”的企业难以通过上市审查。

在创新驱动发展的时代,研发投入早已不再是企业可选项,而是生存与发展的必选项。或许是为了拿到IPO的闯关门票,或许是为了企业自身发展,笔者看到菊乐股份在2024年开启牦牛奶项目研发。那么,此举会助力其通关北交所IPO吗?其余企业,又是否会因研发方面的问题冲刺IPO受阻?