文:互联网江湖 作者:刘致呈

十一国庆节前,微医控股(下称:微医)在港交所更新了招股书。

这是微医控股第三次闯关港股。

与首次提交招股书的2021年相比,当前港股医疗板块整体估值并不理想。从2021年中到现在,港股医疗PE水平一直在下调,板块估值已持续收缩多年,当时上市,可能并非最好的时机。

但对于今天的微医控股,上市似乎又是一道“必选题”。

一方面,今天的市场环境早就不同,早期投资者的变现需求不可忽视。

医疗、科技行业里,能够在一级市场上融资到G轮的企业并不多,天眼查APP信息显示,微医G轮融资依然融到了超10亿元人民币。

理论上,任何一家企业经过这么多轮融资下来,早期的财务投资人都需要有一个退出窗口。IPO也是可选项之一。

另一方面,亏损多年之后,好不容易迎来了经营现金流转正窗口。

看数据,2022—2024年,公司营收增长迅速但增收不增利。招股书显示,到2024年,公司净亏损率仍高达30.5%。

直到2025年上半年,公司实现营收30.8亿元,同比增长69.4%,持续经营业务经调整亏损率由去年同期的7.0%收窄至4.2%。

眼下,公司首次实现经营现金流转正,盈亏平衡在望,正是IPO的好时机。

毕竟,市场估值回调容易,业绩扭亏难。趁着当下现金流转正,经营亏损收窄的财务窗口期,上市自然就成了头等大事。

赴港IPO,微医控股需要一场“翻盘局”

对于IPO这件事儿,微医控股是有紧迫感的。

一个是时间上的紧迫感。

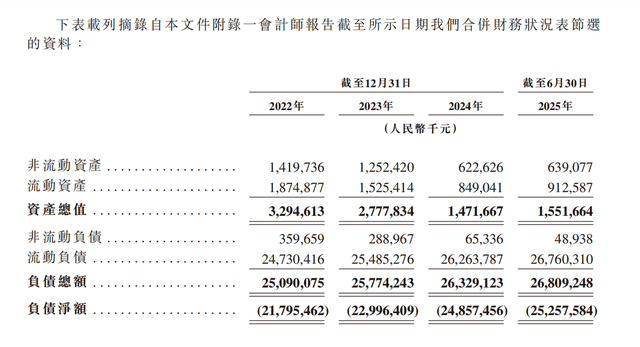

招股书显示,2025年6月底,公司账面净负债约253亿元,流动负债净额更高达258亿元。

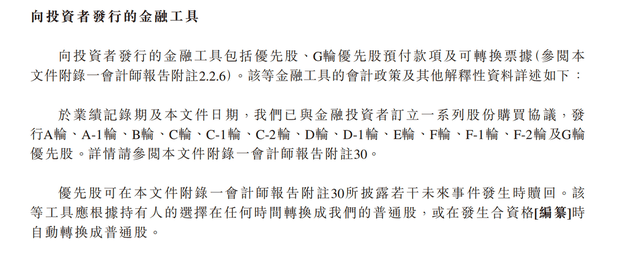

值得注意的是,流动负债里面有250多亿元是可赎回可转换优先股。

什么是可赎回可转换优先股?

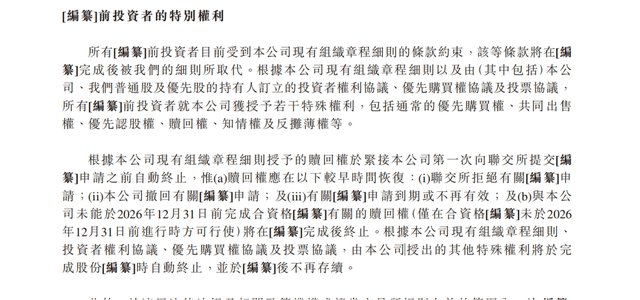

根据招股书中对于赎回权的解释,如公司未能于2026年12月31日前完成某些条件(按照上下文来看很可能是IPO),相关权利将自动恢复,届时公司可能会录得大额赎回负债。

也就是说,250多亿究竟是确认为股权还是要赎回的负债?IPO可能是最关键的一环。

假设将来IPO成功确认为股权,那么投资者就可以在解禁期结束后把手中的股票变现,如果IPO失败投资者要求企业赎回,那么这250亿可能就成了要兑现的短期负债。

这250亿由自己买单还是市场买单,还是有本质差异的。

另一个是业绩上的紧迫感。

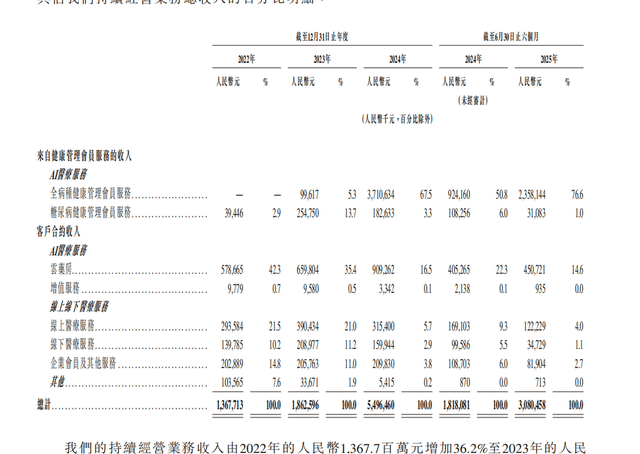

过去几年,微医营收增长迅速。根据招股书数据,2022年,公司经营业务收入为13.67亿元,到2024年,营收就来到了54.96亿元。2025年上半年,公司营收30.8亿元,同比增长69.4%。

营收快速增长的同时,公司亏损也在收窄。

2022年、2023年、2024年以及2024年上半年、2025年上半年,公司经营业务亏损分别为37.81亿、14.01亿、16.37亿、4.29亿以及6.75亿。

值得注意的是,23年公司亏损大幅收窄之后,24年亏损反倒是有所增长,2025年上半年,公司亏损再有扩大的迹象。

接下来,能不能稳住亏损幅度,甚至进一步减亏,可能是市场关注的焦点。

能不能在财务上减亏,关键还是看业务。

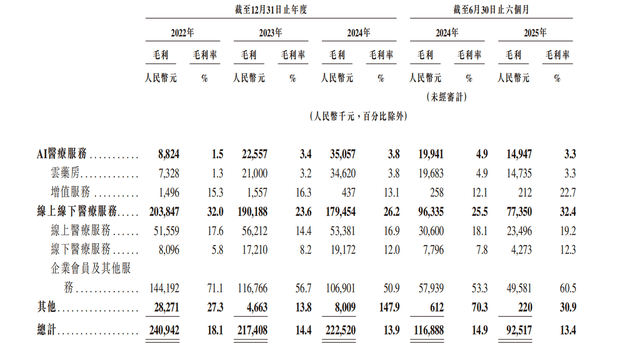

业务上,公司的AI医疗服务分为三大块:健康管理会员服务;云药房;增值服务。

其中,从上半年的业绩看,全病种的健康管理会员服务收入占比76.6%,云药房的收入占比14.6%。

什么意思呢?

公司实际业务中大部分收入可能还是依赖于健康管理会员服务收入。这里面真正的AI技术含量有多少?可能是一个需要进一步考证的问题。

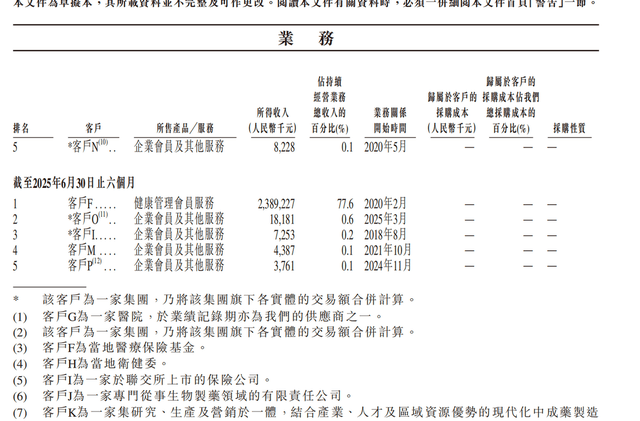

这一点从微医的前五大客户中也有印证。

招股书显示,微医前五大客户中,占比最高的是地区医疗保险基金,营收占比达到了77.6%。

作为医疗科技公司,主要收入来源是地区的医疗保险基金,这可能会引发市场疑问:公司营收的AI含量到底有多高?

一方面,公司有意强调自身AI医疗的属性,另一方面,公司所用的AI大模型仍然是基于其他第三方提供的大型基础模型。微医在招股书中表示:“公司的专有AI大模型基于其他第三方提供的基础模型所建立,公司无法控制基础模型的架构、参数及更新。”

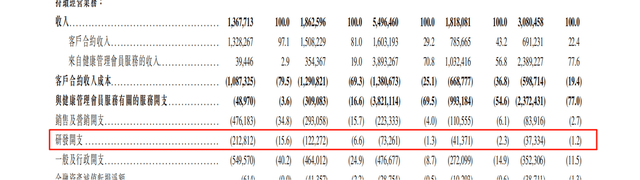

AI最核心的就是数据、算法,这两项最核心的技术的迭代升级,则需要大量的资金投入。在研发投入上,招股书显示,2022年到2024年,公司研发支出分别为2.13亿、1.22亿、0.73亿,2025年上半年,公司研发支出为0.37亿。

研发费用逐年走低。

研发费用逐渐减少,可能有两个原因:一是财务上减亏的需要,二是削减研发不会影响主要业务的收入增长。

从客户结构上看,公司收入主要依靠三类:地方医保基金、企业团客与个人用户。

其中,77%的营收靠地方医保基金。也就是说,只要是医保基金这块儿的收入足够稳健,AI含量即便是低一点也不会有太大的影响。

但从分散风险的角度来看,营收的集中度可能还是有点高了。

一个现实的问题是,这些年医保都在砍预算,地方医保基金这个大金主还能靠多久?如果未来医保预算吃紧,公司营收会不会受到严重影响?这些都是未来公司增长需要考虑的问题。

当然,如果医保基金这块儿收入能稳得住,营收集中度高也不是什么大问题。

何况,这些年医保基金收入占比提高的同时,公司各项业务的毛利率都有提升。

从2022年到2025年上半年,云药房业务的毛利率从1.5%提升到3.3%;增值服务毛利率从15.3%提升到22.7%;线上线下医疗服务毛利率从32%提升到32.4%;其他业务毛利率从27.3%提升到30.9%。

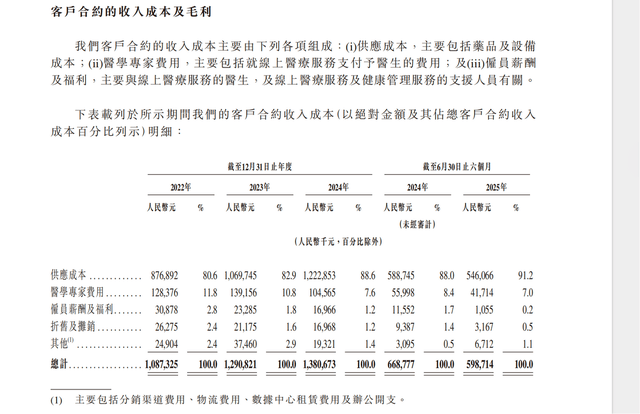

毛利率的提升原因之一,就是可变成本的控制有了效果。

从招股书数据来看,2025年上半年,在客户合约成本中,占比达到91%的是供应成本,这个供应成本包括药品以及设备成本,这些都是不可变成本。

可变成本方面,比如医学专家费用、员工薪酬福利,都有不同程度的降低。也就是说,这些年,公司已经尽可能地提升经营效率,缩减不必要的开支。

接下来,AI能不能成为公司新的增长点,作为国内最大的数字医疗服务平台、AI医疗健康解决方案的最大提供商,微医的AI故事能不能讲得更圆满,可能是此番赴港IPO之后,管理层需要深思的问题。

以AI之名,数字医疗估值几何?

市面上主打AI概念的不只有微医控股一家,亏损的也不只有微医一家。近期上市的讯飞医疗、智云健康、医渡科技等不少数字医疗企业都在亏损。

纵观整个在线医疗领域,能够实现扭亏的也只有京东健康、平安好医生等通过医药业务扭亏。

如此现状之下,AI大模型能给医疗行业带来多少增量?这个问题恐怕才是关键。

二级市场有这样一句话:“买预期,卖现实”。

短期来看,AI技术还需长期投入,AI医疗给市场带来的可能还是预期增长,并非财务意义上的增长。

长期来看,AI技术标签给数字医疗企业带来的估值溢价,可能才是更看得见的直接收益。

从技术的角度看,在AI医疗领域,微医控股也有自己独特的优势,比如数据。

这些年,微医控股落地推进数字健共体,积累了4亿+对话数据,以及超过2亿病例、20余万医生诊疗数据。

只是,没有自己的基础模型架构,这些数据的价值可能就无法进一步被放大。

微医的选择是,与腾讯合作提升AI技术能力。

2024年,微医与腾讯全面合作,在人工智能领域打造专病智能产品、医学人工智能应用示范城市等,还将共建统一的数智基座。

与巨头合作,是一条捷径。巨头不缺资金、技术,缺的是数据,但潜在问题是,这些数据资产会不会最后做了他人嫁衣?这点还需要观察。

不只是微医,在数字医疗行业里,不少医疗企业拥抱AI,某种意义上其实就是拥抱巨头。一方面,AI技术本身门槛就很高;另一方面,与巨头合作也可以减少技术研发投入对利润表的影响。

不过,在与巨头合作方面,微医也并没有把鸡蛋放在一个篮子里。

今年6月份,阿里云官微发布消息,微医控股与阿里云达成战略合作,双方将携手共建医疗AI基座,基于通义千问构建医疗垂类大模型。

有腾讯、阿里两家巨头作为合作伙伴,微医的AI故事就更圆满了。AI故事讲得好不好是一方面,关键还是看后续估值上能不能体现出来。

从估值的角度来看,关键在于两点:

1:AI标签能不能贴得牢;

2:AI概念能不能带来实质性的现金流和利润增长。

整体来看,AI医疗赛道仍处于高速成长阶段,这意味着像微医这样的头部企业是有机会享受溢价的。

不过,近期AI概念大热,核心热度还是AI芯片,百度最近的大涨也是受益于此。AI医疗板块能不能借这股东风,还有待观察。

目前来看,微医在G轮融资后估值为67亿美元,约合480亿元人民币。对比当年首次递表时150亿美元的估值,还差了不少。值得注意的是,这个估值里,是包含了头部企业的溢价的。

如果估值按照480亿元人民币,公司2024年收入54.96亿元,则P/S = 480 / 54.96 ≈ 8.7倍。2025年预计收入约60亿元,则P/S ≈ 8倍。

考虑到AI医疗行业的增长惯性,这个估值水平看起来不算高。

我们以480亿元的估值为基点来看,如果考虑到AI医疗赛道未来的成长性,以及未来几个季度的盈利改善,那么公司估值上修10%,市值也就是在530亿附近。

为什么微医的估值没能回到2021年的水平?

我认为,除了当年那股医疗热之外,很重要的原因之一可能还是财务表现不够理想。

接下来,如果微医赴港IPO成功,并且能够加速由亏转盈,解决分散客户依赖并扩大AI业务对利润表的影响,企业估值回到2021年的水平也不是不可能。

从今往后看十年,医疗行业依然是最好的行业。

可以确定的是,未来我们的社会对于公共医疗的支出大概率还会增加,AI技术在医疗行业的落地也会越来越深入。

只是,这样的前景,如何最终兑现在企业的业绩以及估值中,还需时间给出答案。

免责声明:本文基于公司法定披露内容和已公开的资料信息,展开评论,但作者不保证该信息资料的完整性、及时性。另:股市有风险,入市需谨慎。文章不构成投资建议,投资与否须自行甄别。